お米は北海道から沖縄まで各地域の気候に合わせて栽培されている数少ない農産物です。

| 全国農業地域・都道府県 | 主食用作付面積(ha) | 主食用収穫量 (t) |

|---|---|---|

| 全国 | 1,251,000 | 6,701,000 |

| 北海道 | 82,500 | 487,600 |

| 青森 | 33,900 | 201,400 |

| 岩手 | 43,700 | 234,700 |

| 宮城 | 57,000 | 306,100 |

| 秋田 | 69,100 | 382,800 |

| 山形 | 52,700 | 313,000 |

| 福島 | 51,900 | 284,900 |

| 茨城 | 58,300 | 310,200 |

| 栃木 | 46,100 | 245,300 |

| 群馬 | 12,400 | 62,200 |

| 埼玉 | 27,400 | 136,500 |

| 千葉 | 45,500 | 247,500 |

| 東京 | 115 | 484 |

| 神奈川 | 2,880 | 14,400 |

| 新潟 | 99,900 | 543,500 |

| 富山 | 31,300 | 174,000 |

| 石川 | 20,700 | 110,100 |

| 福井 | 21,600 | 111,200 |

| 山梨 | 4,690 | 25,000 |

| 長野 | 29,800 | 181,200 |

| 岐阜 | 20,000 | 97,400 |

| 静岡 | 15,000 | 76,400 |

| 愛知 | 25,200 | 127,300 |

| 三重 | 25,200 | 128,800 |

| 滋賀 | 27,700 | 144,900 |

| 京都 | 13,400 | 68,900 |

| 大阪 | 4,540 | 22,800 |

| 兵庫 | 32,800 | 168,300 |

| 奈良 | 8,350 | 43,600 |

| 和歌山 | 5,980 | 31,000 |

| 鳥取 | 12,000 | 61,700 |

| 島根 | 16,100 | 83,600 |

| 岡山 | 27,100 | 142,000 |

| 広島 | 21,100 | 111,800 |

| 山口 | 16,600 | 87,300 |

| 徳島 | 9,640 | 46,300 |

| 香川 | 10,800 | 55,200 |

| 愛媛 | 13,000 | 68,100 |

| 高知 | 10,600 | 48,800 |

| 福岡 | 32,800 | 161,000 |

| 佐賀 | 22,300 | 114,600 |

| 長崎 | 10,400 | 48,900 |

| 熊本 | 30,200 | 151,300 |

| 大分 | 18,800 | 92,700 |

| 宮崎 | 13,400 | 65,400 |

| 鹿児島 | 16,600 | 79,300 |

| 沖縄 | 604 | 1,820 |

\全国の作付割合上位10品種/

| 品種名 | 作付割合 | 主な産地 | |

|---|---|---|---|

| 1位 | コシヒカリ | 36.4% | 新潟県、茨城県、栃木県 |

| 2位 | ひとめぼれ | 9.7% | 宮城県、岩手県、福島県 |

| 3位 | ヒノヒカリ | 9.2% | 熊本県、大分県、鹿児島県 |

| 4位 | あきたこまち | 7.2% | 秋田県、岩手県、茨城県 |

| 5位 | ななつぼし | 3.1% | 北海道 |

| 6位 | はえぬき | 2.9% | 山形県、香川県、秋田県 |

| 7位 | キヌヒカリ | 2.7% | 滋賀県、兵庫県、埼玉県 |

| 8位 | まっしぐら | 2.0% | 青森県 |

| 9位 | あさひの夢 | 1.6% | 栃木県、群馬県 |

| 10位 | こしいぶき | 1.5% | 新潟県 |

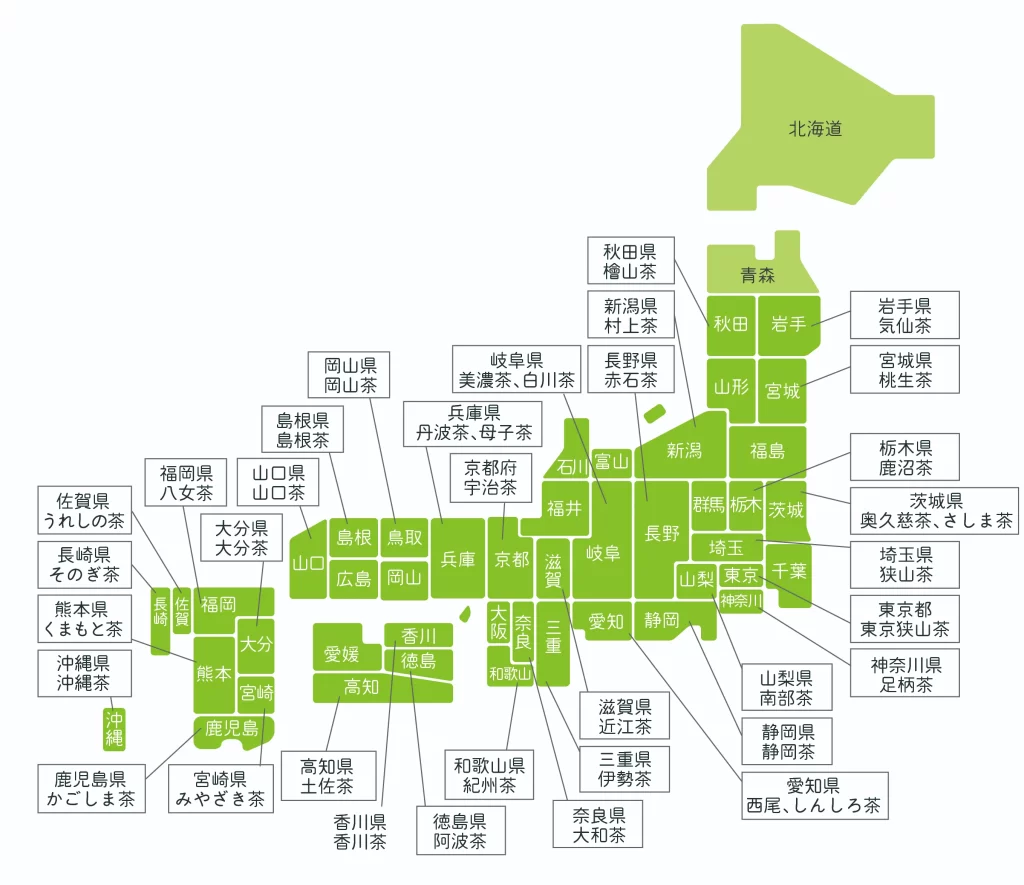

お茶の生産地は意外と全国にある⁉一部は東北でも栽培されています。

※参考:全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会HP

江戸時代、茶は貴重な農作物で、北海道や東北地方でも栽培が行われていが、茶の木は、本来は亜熱帯原産の常緑樹で寒さや霜による葉の損傷をうけることが多い。このため、寒害や霜害が重なるような地域では産業としての茶園経営は成り立ちにくく、温暖な気候の静岡や九州などが栽培地となってきた。このため、我が国の茶の生産が産業的に立地する北限は、一般的に新潟県村上村と茨城県大子町を結ぶ線といわれている。

北限について

北海道 | 禅源寺(古平町)の境内にある茶の木は、現在植栽されている木の最北端といわれている。 |

青森県 | 小さいながら古くから知られた存在であったが、現在栽培しているのは黒石市元町の1戸のみ。小中学生の教材にもなっている。 |

秋田県 | 古くから北限の茶として知られるが、現在は能代市檜山町で栽培されている1戸のみ。 |

岩手県 | 18世紀、伊勢参りの際に種子を持ち帰り栽培したのが始まりだといわれ、現在は、陸前高田市や大船渡市などで栽培、製造されている。 |

山形県 | 鶴岡市羽黒町で140年ぶりの庄内産茶 同町の松ケ岡開墾場が平成21年に新植した茶を23年に初収穫、「松ヶ丘のお茶」を目指す。 |

宮城県 | 仙台藩が産業振興に奨励されたといわれ、現在は石巻市桃生町を中心に栽培され地域特産物として販売されている。周辺地域の山裾に散在する茶園が見られる。 |

新潟県 | 一般に新潟県村上市と茨城県大子町を結ぶラインが茶の生産が産業立地する北限といわれている。 栽培地は村上市を中心に栽培され、積雪に耐えるため茶園の仕立ては低くされている。甘味が特徴といわれている。 |

木があるのは北海道、栽培は青森、農水省のデータでは宮城、一般的に産業として成立するのは新潟

令和2年のデータ

| 全国農業地域 ・ 都道府県 | 年間計 | ||||

| 摘採面積 (実面積)(ha) | 摘採延べ面積(ha) | 10a当たり生葉収量(kg) | 生葉収穫量 (t) | 荒茶生産量(t) | |

| 全国 | 34,300 | 77,800 | 959 | 328,800 | 69,800 |

| 北海道 | – | – | – | – | – |

| 青森 | x | x | x | x | x |

| 岩手 | x | x | x | x | x |

| 宮城 | 2 | 2 | 300 | 6 | 1 |

| 秋田 | x | x | x | x | x |

| 山形 | x | x | x | x | x |

| 福島 | x | x | x | x | x |

| 茨城 | 156 | 329 | 718 | 1,120 | 260 |

| 栃木 | 6 | 7 | 333 | 20 | 5 |

| 群馬 | x | x | x | x | x |

| 埼玉 | 610 | 919 | 570 | 3,480 | 754 |

| 千葉 | 22 | 26 | 350 | 77 | 18 |

| 東京 | 43 | 64 | 467 | 201 | 41 |

| 神奈川 | 131 | 215 | 508 | 666 | 146 |

| 新潟 | 13 | 20 | 231 | 30 | 8 |

| 富山 | x | x | x | x | x |

| 石川 | 4 | 4 | 112 | 4 | 1 |

| 福井 | 1 | 1 | 216 | 2 | – |

| 山梨 | 51 | 59 | 304 | 155 | 31 |

| 長野 | 24 | 24 | 254 | 61 | 13 |

| 岐阜 | 457 | 793 | 473 | 2,160 | 470 |

| 静岡 | 13,700 | 29,000 | 822 | 112,600 | 25,200 |

| 愛知 | 425 | 675 | 854 | 3,630 | 744 |

| 三重 | 2,520 | 5,220 | 952 | 24,000 | 5,080 |

| 滋賀 | 339 | 746 | 814 | 2,760 | 549 |

| 京都 | 1,390 | 2,270 | 806 | 11,200 | 2,360 |

| 大阪 | – | – | – | – | – |

| 兵庫 | 41 | 65 | 451 | 185 | 42 |

| 奈良 | 585 | 1,120 | 1,060 | 6,190 | 1,490 |

| 和歌山 | 16 | 20 | 269 | 43 | 8 |

| 鳥取 | 8 | 22 | 1,080 | 86 | 20 |

| 島根 | 69 | 132 | 743 | 513 | 115 |

| 岡山 | 40 | 61 | 570 | 228 | 51 |

| 広島 | 7 | 13 | 686 | 48 | 10 |

| 山口 | 41 | 99 | 859 | 352 | 72 |

| 徳島 | 188 | 196 | 309 | 580 | 118 |

| 香川 | x | x | x | x | x |

| 愛媛 | 75 | 77 | 268 | 201 | 44 |

| 高知 | 188 | 305 | 401 | 753 | 168 |

| 福岡 | 1,480 | 2,620 | 561 | 8,300 | 1,600 |

| 佐賀 | 635 | 1,190 | 809 | 5,140 | 1,140 |

| 長崎 | 510 | 830 | 547 | 2,790 | 578 |

| 熊本 | 950 | 1,550 | 568 | 5,400 | 1,120 |

| 大分 | 438 | 655 | 591 | 2,590 | 549 |

| 宮崎 | 1,080 | 3,270 | 1,350 | 14,600 | 3,060 |

| 鹿児島 | 7970 | 23,100 | 1,490 | 118,400 | 23,900 |

| 沖縄 | 15 | 26 | 740 | 111 | 24 |

注:1 茶の収穫量調査は主産県調査であり、6年周期で全国調査を実施している。なお、主産県とは、直近の全国調査年における全国の栽培面積のおおむね80%を占めるまでの上位都道府県、茶に係る畑作物共済事業及び強い農業・担い手づくり総合支援交付金による茶に係る事業を実施する都道府県である。

注:2 令和2年産調査については、全国を対象に調査を実施した。

注:3 10a当たり生葉収量とは、生葉収穫量を摘採実面積(一番茶は摘採面積)で除して求めたものである。